En

la vendimia cualquier ayuda, cualquier mano puesta, siempre es bienvenida.

Varios días antes de tan afamado evento, se ha recorrido el terreno para

tantear cómo está de madura la cosecha.

Se despejan y se ojean las parras, se palpan y acarician amorosamente los

racimos por el dueño o el experto, para concretar la fecha exacta de la

recogida de la uva.

Los preparativos de esa vendimia empiezan dos o tres días antes, en los que se liman y

se limpian las tijeras de podar, se barre y se despeja el lagar de ciscos,

tierras, hojitas y telarañas, se cepillan las gruesas sogas hechas de pitera,

se engrasa el husillo y la concha, se lavan las tablas y los tablones que

ayudarán a exprimir la torta de bagazos hasta la última gota del líquido dulce

y dorado, se barren los exteriores del lagar quitando hierbas secas e incluso

las tiernas que puedan perjudicar a los vendimiadores en su labor y se despejan

algunas veredas por las que pasarán los

hombres, las mujeres y las bestias cargados todos con los cestos colmados de

uvas.

Los cestos se preparan. Hablo de aquellos toscos y grandes cestos hechos de varas de madera rajada de mimbre, castaño y caña, destinados

principalmente a las labores agrarias, pero más que nada al acarreto de las

uvas desde los huertos hasta la tina del lagar en tiempo de la cosecha. Eran

aquellos unos cestos robustos de tamaño mediano con dos asas fijas a cada

extremo de la circunferencia. Esas asas tenían formas semicirculares enlazadas

y bien sujetas al borde del cesto. La misión de estas dos asas no era otra que

la de agarradera para poderlos transportar entre dos personas quedando el cesto

al centro, mientras que cada una lo sujetaba con una mano por cada extremo. O

bien podía ser manejado por un solo hombre de tal manera que colocado sobre

algún murete de piedra o ribanzo pudiera alzarlo hábilmente y con

apenas media vuelta y buen jeito, lo podía llevar sobre uno de sus

hombros. Cargados estos cestos, podían

pesar como unos 15 o 20 kilos aproximadamente, dependiendo de la uva.

Estaban entretejidos de tal manera que, entre caña y caña o

entre caña y mimbre, o entre castaño, caña y mimbre, quedaban unas pequeñas

fisuras o pequeños huecos para que la carga respirara. Estas fibras entretejidas

eran lo suficientemente apretadas que no

dejaban escapar a través de esos resquicios, a lo largo de ese trayecto, ni una

sola uva, por más pequeña que fuera.

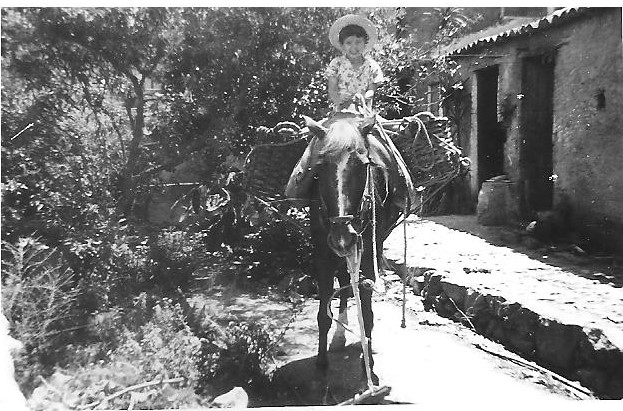

Me vienen a la memoria

esos cestos aguardando en el cuarto del pajero de la casa granja familiar,

donde pasé los más bellos y tiernos momentos de mi infancia apegada a la

naturaleza. Aquel pajero estaba repleto, casi hasta el tejado, de pacas de

pajas de forma poliédrica regular bien apiladas. En la pericosa y sobre ellas estaban colocados varios de aquellos cestos boca abajo esperando su uso en septiembre u

octubre. Formaron parte de los juegos en mi niñez. Acostumbraba a jugar con el

Moro, perro de la casa sumamente inteligente y al que pretendía engañar con mis

ingenuos conocimientos infantiles. Después de engatusarlo en una esquina de uno

de los huertos del “sitio de la casa”, apenas unos cuantos metros retirado del

pajero, dándole un trocito de pan empapado en aceite para entretenerlo

comiendo, salía corriendo hasta donde estaba la torre de fardos de paja y me

encaramaba rápidamente hasta acurrucarme debajo de uno de ellos a modo de

escondrijo. Creyéndome invisible e invencible llamaba con todas mis fuerzas al

fiel perro. Éste, una vez se zampaba el pan, empezaba su búsqueda saltando allá,

retozando por aquí, brincando por allí y gimiendo por los alrededores sin dar

con mi presencia... Mi respiración estaba entrecortada evitando que no

olfateara u oyera absolutamente nada cuando lo percibía cercano. Cuando notaba

que sus patas se alejaban de la zona, volvía a llamarlo de nuevo, sintiendo que

cada vez se acercaba más y más a su presa, o sea, a mi escondrijo. ¡Pues claro

que siempre me encontraba! Nunca le gané una batalla. Saltaba y brincaba cada

vez que me descubría. Alegre el Moro, risueña la niña. Pero una de las veces y

estando bajo uno de aquellos cestos en cuestión, se me cayeron varias pacas de

paja sobre mí, y salí rodando metida dentro del dichoso cesto hasta llegar al

suelo. Nunca más volví a encaramarme sobre esa pila. Menos a acurrucarme debajo de ellos. Y menos todavía

cuando, habiéndose enterado mi abuela del accidente, no tuvo otra manera más

pedagógica que decirme que cómo se me ocurría meterme en esos cestos en los que

se cargaban los excrementos de las vacas, de las cabras, de la yegua y de

cuántos animales habitaban en la casa granja… por no decir que algún ratoncillo

hacía sus nidos dentro de ellos.

Eran el perfecto recipiente de ayuda y acarreto para cualquier

faena agrícola. Llegada la vendimia, había que lavarlos concienzudamente,

limpiarlos con un cepillo y dejarlos secar para que no quedara gota alguna de

humedad ni agua que pudiera afectar al mosto salido de la uva.

Aquellos cestos de carga, llenos de racimos sueltos de uva

dorada, no muy grandes, dulces, de líquido pegajoso y meloso, eran vaciados uno

a uno en la gran tina, para posteriormente empezar la inevitable danza del

pisado y estrujado de la uva. De ahí al vino, el néctar que endulza los labios,

ensalza el espíritu y alegra los corazones, media solo un par de meses. El

suficiente como para paladear la exquisitez de un perfecto oro blanco líquido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario